Am Freitag, dem 19. Mai 2023, stand nach dem schriftlichen Abitur noch mal eine Exkursion des Physik-LK von Herrn Ortmann an. Im Schlepptau noch einige Elftklässler, führte diese an die Universität Stuttgart. Doch dieser Besuch sollte mehr als nur eine gewöhnliche Exkursion sein, denn wir hatten das Privileg, von einem ganz besonderen Gastgeber begrüßt zu werden: Von Prof. Dr.-Ing. habil. Manfred Bischoff, selbst ehemaliger Schüler unserer Schule.

Bereits um 7:15 Uhr startete die Exkursion am Freudenstädter Hauptbahnhof, und wir waren voller Vorfreude und Neugier auf das, was uns an der Universität Stuttgart erwarten würde. Die Anreise verlief reibungslos, und pünktlich um 8:45 Uhr trafen wir an der S-Bahn-Haltestelle der Universität Stuttgart ein, wo wir von Prof. Bischoff und der Doktorandin Frau Krauß persönlich abgeholt und herzlich begrüßt wurden. Mit großer Begeisterung erzählte uns Prof. Bischoff von seiner eigenen Schulzeit an unserer Schule und wie stolz er sei, heute als erfolgreicher Wissenschaftler und Professor an der Universität zu forschen und zu lehren. Die Einführung fand im Hörsaal des Instituts für Baustatik und Baudynamik statt. Prof. Bischoff hielt uns nach kurzer Einführung über den Ablauf des Tages und einem Abriss seiner eigenen akademischen Laufbahn eine fesselnde Präsentation über die Bedeutung der Baustatik und Baudynamik in der Ingenieurwissenschaft. Er erläuterte anschaulich die grundlegenden Prinzipien und zeigte uns auf, wie diese in realen Bauprojekten angewendet werden. Er sprach über aktuelle Forschungsprojekte an der Universität Stuttgart und betonte die Bedeutung interdisziplinärer Zusammenarbeit bei der Lösung komplexer technischer Probleme.

Luft- und Raumfahrttechnik

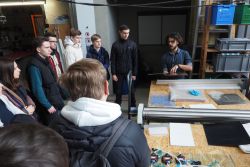

Als eine der wenigen Universitäten Deutschlands bietet die Universität Stuttgart den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an. Unter anderem beschäftigt sich dieser Studiengang mit der Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen. Dieser Bereich stand ebenfalls auf unserer Erkundungstour durch den Campus. Zunächst gelangten wir in eine große Halle, in der viele Maschinen, wie etwa Web- oder Formroboter, aber auch Ausstellungsstücke, wie eine einem Segelflugzeug ähnelnde Drohne oder eine Fahrradkutsche sowie kleinste Komponenten des Airbus A350 zu sehen waren.

Als eine der wenigen Universitäten Deutschlands bietet die Universität Stuttgart den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an. Unter anderem beschäftigt sich dieser Studiengang mit der Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen. Dieser Bereich stand ebenfalls auf unserer Erkundungstour durch den Campus. Zunächst gelangten wir in eine große Halle, in der viele Maschinen, wie etwa Web- oder Formroboter, aber auch Ausstellungsstücke, wie eine einem Segelflugzeug ähnelnde Drohne oder eine Fahrradkutsche sowie kleinste Komponenten des Airbus A350 zu sehen waren.

Als eine der wenigen Universitäten Deutschlands bietet die Universität Stuttgart den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an. Unter anderem beschäftigt sich dieser Studiengang mit der Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen. Dieser Bereich stand ebenfalls auf unserer Erkundungstour durch den Campus. Zunächst gelangten wir in eine große Halle, in der viele Maschinen, wie etwa Web- oder Formroboter, aber auch Ausstellungsstücke, wie eine einem Segelflugzeug ähnelnde Drohne oder eine Fahrradkutsche sowie kleinste Komponenten des Airbus A350 zu sehen waren.

Als eine der wenigen Universitäten Deutschlands bietet die Universität Stuttgart den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik an. Unter anderem beschäftigt sich dieser Studiengang mit der Verarbeitung von Faserverbundwerkstoffen. Dieser Bereich stand ebenfalls auf unserer Erkundungstour durch den Campus. Zunächst gelangten wir in eine große Halle, in der viele Maschinen, wie etwa Web- oder Formroboter, aber auch Ausstellungsstücke, wie eine einem Segelflugzeug ähnelnde Drohne oder eine Fahrradkutsche sowie kleinste Komponenten des Airbus A350 zu sehen waren.Die Gemeinsamkeit dieser Ausstellungsstücke, so erklärten uns die Master-Absolventen Jakob und Johannes, bestehe darin, dass sie aus feinsten Kunst- und Naturfasern aufgebaut sind, die mit Kunstharzen verklebt sind. Das mache sie sowohl leicht, als auch extrem stabil und damit reißfest. Auch wir durften Proben dieser Fasern auf ihre Stabilität und ihr geringes Gewicht prüfen. Dabei handelte es sich um drei  Fasertypen: Kohlefasern, die mit Abstand am teuersten, dennoch am stabilsten sind; Glasfasern, die preiswert und bereits fast überall verbaut sind; und Flachsfasern, deren großer Vorteil darin besteht, dass sie als Naturfasern wesentlich nachhaltiger sind als Glas- und erst recht Kohlefasern, die sich nicht recyclen lassen und in der Herstellung zudem sehr energieaufwendig sind. Die Fasern werden in ein Epoxidharz oder in einen anderen, nachhaltigeren Polymer gegeben und anschließend gebacken oder getrocknet, damit man ein Material erhält, mit dem man weiterarbeiten kann. Fieberhaft

Fasertypen: Kohlefasern, die mit Abstand am teuersten, dennoch am stabilsten sind; Glasfasern, die preiswert und bereits fast überall verbaut sind; und Flachsfasern, deren großer Vorteil darin besteht, dass sie als Naturfasern wesentlich nachhaltiger sind als Glas- und erst recht Kohlefasern, die sich nicht recyclen lassen und in der Herstellung zudem sehr energieaufwendig sind. Die Fasern werden in ein Epoxidharz oder in einen anderen, nachhaltigeren Polymer gegeben und anschließend gebacken oder getrocknet, damit man ein Material erhält, mit dem man weiterarbeiten kann. Fieberhaft  wird nach einer Lösung gesucht, möglichst harzfreie Materialien zu erhalten, die mindestens dem selbigen Stabilitätsstandard entsprechen. Da es nun konkret an die Maschinen ging, wurde die Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Während sich die eine Gruppe den APB, einen gigantischen Formroboter sowie ein Projekt zum Leichtbau eines ausschließlich mit Wind betriebenen Fahrzeugs ansah, erhielt die andere Gruppe parallel eine Vorführung an einer Stickmaschine, die mit bis zu 1000 Stichen pro Minute die feinen Verbundfasern zu einer Form zusammenstickte. Die Gruppen wurden getauscht, sodass die andere Gruppe auch die Vorführung bzw. die Maschinen besichtigen konnte.

wird nach einer Lösung gesucht, möglichst harzfreie Materialien zu erhalten, die mindestens dem selbigen Stabilitätsstandard entsprechen. Da es nun konkret an die Maschinen ging, wurde die Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Während sich die eine Gruppe den APB, einen gigantischen Formroboter sowie ein Projekt zum Leichtbau eines ausschließlich mit Wind betriebenen Fahrzeugs ansah, erhielt die andere Gruppe parallel eine Vorführung an einer Stickmaschine, die mit bis zu 1000 Stichen pro Minute die feinen Verbundfasern zu einer Form zusammenstickte. Die Gruppen wurden getauscht, sodass die andere Gruppe auch die Vorführung bzw. die Maschinen besichtigen konnte.

Fasertypen: Kohlefasern, die mit Abstand am teuersten, dennoch am stabilsten sind; Glasfasern, die preiswert und bereits fast überall verbaut sind; und Flachsfasern, deren großer Vorteil darin besteht, dass sie als Naturfasern wesentlich nachhaltiger sind als Glas- und erst recht Kohlefasern, die sich nicht recyclen lassen und in der Herstellung zudem sehr energieaufwendig sind. Die Fasern werden in ein Epoxidharz oder in einen anderen, nachhaltigeren Polymer gegeben und anschließend gebacken oder getrocknet, damit man ein Material erhält, mit dem man weiterarbeiten kann. Fieberhaft

Fasertypen: Kohlefasern, die mit Abstand am teuersten, dennoch am stabilsten sind; Glasfasern, die preiswert und bereits fast überall verbaut sind; und Flachsfasern, deren großer Vorteil darin besteht, dass sie als Naturfasern wesentlich nachhaltiger sind als Glas- und erst recht Kohlefasern, die sich nicht recyclen lassen und in der Herstellung zudem sehr energieaufwendig sind. Die Fasern werden in ein Epoxidharz oder in einen anderen, nachhaltigeren Polymer gegeben und anschließend gebacken oder getrocknet, damit man ein Material erhält, mit dem man weiterarbeiten kann. Fieberhaft  wird nach einer Lösung gesucht, möglichst harzfreie Materialien zu erhalten, die mindestens dem selbigen Stabilitätsstandard entsprechen. Da es nun konkret an die Maschinen ging, wurde die Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Während sich die eine Gruppe den APB, einen gigantischen Formroboter sowie ein Projekt zum Leichtbau eines ausschließlich mit Wind betriebenen Fahrzeugs ansah, erhielt die andere Gruppe parallel eine Vorführung an einer Stickmaschine, die mit bis zu 1000 Stichen pro Minute die feinen Verbundfasern zu einer Form zusammenstickte. Die Gruppen wurden getauscht, sodass die andere Gruppe auch die Vorführung bzw. die Maschinen besichtigen konnte.

wird nach einer Lösung gesucht, möglichst harzfreie Materialien zu erhalten, die mindestens dem selbigen Stabilitätsstandard entsprechen. Da es nun konkret an die Maschinen ging, wurde die Gruppe in zwei kleinere Gruppen aufgeteilt. Während sich die eine Gruppe den APB, einen gigantischen Formroboter sowie ein Projekt zum Leichtbau eines ausschließlich mit Wind betriebenen Fahrzeugs ansah, erhielt die andere Gruppe parallel eine Vorführung an einer Stickmaschine, die mit bis zu 1000 Stichen pro Minute die feinen Verbundfasern zu einer Form zusammenstickte. Die Gruppen wurden getauscht, sodass die andere Gruppe auch die Vorführung bzw. die Maschinen besichtigen konnte.Das Höchstleistungszentrum Stuttgart HLRS

Als letzte Station vor dem Mittagessen erwartete uns ein spannender Einblick ins Institut für Höchstleistungsrechnen. Zuerst erkundeten wir die Tiefen der Virtual Reality. In einem eigens dafür eingerichteten Raum mit Leinwänden als Wänden und 3D Brillen besichtigten wir das Pumpspeicherwerk in Forbach. Alles sah beeindruckend real aus, nur leider wurde dabei einigen Schülern schlecht.

Als letzte Station vor dem Mittagessen erwartete uns ein spannender Einblick ins Institut für Höchstleistungsrechnen. Zuerst erkundeten wir die Tiefen der Virtual Reality. In einem eigens dafür eingerichteten Raum mit Leinwänden als Wänden und 3D Brillen besichtigten wir das Pumpspeicherwerk in Forbach. Alles sah beeindruckend real aus, nur leider wurde dabei einigen Schülern schlecht.

Als letzte Station vor dem Mittagessen erwartete uns ein spannender Einblick ins Institut für Höchstleistungsrechnen. Zuerst erkundeten wir die Tiefen der Virtual Reality. In einem eigens dafür eingerichteten Raum mit Leinwänden als Wänden und 3D Brillen besichtigten wir das Pumpspeicherwerk in Forbach. Alles sah beeindruckend real aus, nur leider wurde dabei einigen Schülern schlecht.

Als letzte Station vor dem Mittagessen erwartete uns ein spannender Einblick ins Institut für Höchstleistungsrechnen. Zuerst erkundeten wir die Tiefen der Virtual Reality. In einem eigens dafür eingerichteten Raum mit Leinwänden als Wänden und 3D Brillen besichtigten wir das Pumpspeicherwerk in Forbach. Alles sah beeindruckend real aus, nur leider wurde dabei einigen Schülern schlecht. Anschließend zeigte uns der Institutsleiter Prof. Michael Resch einen "Supercomputer" aus dem Jahr 1986, der nur halb so schnell arbeitete, wie ein modernes Smartphone, jedoch viel größer ist und 700 Prozessoren besitzt. Er führte uns auch durch den Rechenraum des Instituts, nicht ohne uns vorher darauf hinzuweisen, dass der Schaden der entstünde, sollten wir etwas kaputt machen, sich schnell auf eine Höhe von bis zu 45 Millionen Euro summieren könne. Er war auch nur durch eine Schleuse zugänglich. Angeblich war die Putzfrau vor ein paar Jahren in dieser Schleuse gefangen, drückte den falschen Knopf, löste den Alarm aus und es entstand ein Schaden in Höhe von über einer Million Euro. Im Rechenraum war es sehr laut, windig und kühl, da er ständig abgekühlt wird. Dafür existiert sogar ein separater Kühlraum, den wir uns auch anschauten. Im Rechenzentrum, werden Pandemien, Crashtests und sogar menschliches Verhalten simuliert. Dann ging es in die Mensa zum Mittagessen, zu dem wir von Prof. Bischoff auf Institutskosten eingeladen wurden.

Anschließend zeigte uns der Institutsleiter Prof. Michael Resch einen "Supercomputer" aus dem Jahr 1986, der nur halb so schnell arbeitete, wie ein modernes Smartphone, jedoch viel größer ist und 700 Prozessoren besitzt. Er führte uns auch durch den Rechenraum des Instituts, nicht ohne uns vorher darauf hinzuweisen, dass der Schaden der entstünde, sollten wir etwas kaputt machen, sich schnell auf eine Höhe von bis zu 45 Millionen Euro summieren könne. Er war auch nur durch eine Schleuse zugänglich. Angeblich war die Putzfrau vor ein paar Jahren in dieser Schleuse gefangen, drückte den falschen Knopf, löste den Alarm aus und es entstand ein Schaden in Höhe von über einer Million Euro. Im Rechenraum war es sehr laut, windig und kühl, da er ständig abgekühlt wird. Dafür existiert sogar ein separater Kühlraum, den wir uns auch anschauten. Im Rechenzentrum, werden Pandemien, Crashtests und sogar menschliches Verhalten simuliert. Dann ging es in die Mensa zum Mittagessen, zu dem wir von Prof. Bischoff auf Institutskosten eingeladen wurden.Leichtbautechnik und das adaptive Hochhaus

Nach dem Mittagessen in der Mensa auf dem Campus wurden zu einem architektonisch interessanten Ort geführt. Zwischen den Bäumen kam das Institutsgebäude des ILEK (Institut für Leichtbau Entwerfen und Konstruieren) in Sicht, das von seiner Form Ähnlichkeit mit einem Zelt hatte, jedoch aus Holz und Glas gebaut war.  Die Konstruktion war Prototyp des deutschen Pavillons auf der Weltausstellung 1967 in Montreal und dem Olympiastadion von 1972 in München. Der Innenraum birgt Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des ILEK. Innen wurden uns Grundprinzipien erklärt, wie die Probleme bei Leichtbauten bautechnisch ausgeglichen werden können: Massen werden durch Energie ersetzt.

Die Konstruktion war Prototyp des deutschen Pavillons auf der Weltausstellung 1967 in Montreal und dem Olympiastadion von 1972 in München. Der Innenraum birgt Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des ILEK. Innen wurden uns Grundprinzipien erklärt, wie die Probleme bei Leichtbauten bautechnisch ausgeglichen werden können: Massen werden durch Energie ersetzt.

Die Konstruktion war Prototyp des deutschen Pavillons auf der Weltausstellung 1967 in Montreal und dem Olympiastadion von 1972 in München. Der Innenraum birgt Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des ILEK. Innen wurden uns Grundprinzipien erklärt, wie die Probleme bei Leichtbauten bautechnisch ausgeglichen werden können: Massen werden durch Energie ersetzt.

Die Konstruktion war Prototyp des deutschen Pavillons auf der Weltausstellung 1967 in Montreal und dem Olympiastadion von 1972 in München. Der Innenraum birgt Arbeitsplätze für die Mitarbeiter des ILEK. Innen wurden uns Grundprinzipien erklärt, wie die Probleme bei Leichtbauten bautechnisch ausgeglichen werden können: Massen werden durch Energie ersetzt.Anschließend gingen wir von da aus zu dem aktuellen Forschungsprojekt des ILEK und des Instituts für Baustatik und Baudynamik: dem ersten adaptiven Hochhaus der Welt, welches genau die Grundprinzipien der Leichtbautechnik in die Praxis umsetzt: Das Hochhaus ist sehr leicht gebaut, damit es aber auch Windlasten aushält, die vielleicht alle 50 Jahre auftreten, sind an einigen Trägern Aktoren angebracht, die Schwingungen registrieren, diese werden dann von Hydraulikpressen kompensiert. Durch die Masseneinsparung bei dieser Bauweise werden auch Emissionen reduziert. Die Bauindustrie ist für rund 50% der CO2-Emissionen weltweit verantwortlich.

Wir durften das 36 Meter hohe Hochhaus betreten und konnten aus unmittelbarer Nähe sehen, wie moderne Emissionseinsparung im Bau von Gebäuden funktionieren kann. Zum Abschluss ging es wieder zurück in den Hörsaal des Instituts für Baudynamik, wo uns der Leiter der Studienberatung seine Arbeit vorstellte und uns dazu einlud, die Angebote seiner Mitarbeiter in Anspruch zu nehmen.

Wir durften das 36 Meter hohe Hochhaus betreten und konnten aus unmittelbarer Nähe sehen, wie moderne Emissionseinsparung im Bau von Gebäuden funktionieren kann. Zum Abschluss ging es wieder zurück in den Hörsaal des Instituts für Baudynamik, wo uns der Leiter der Studienberatung seine Arbeit vorstellte und uns dazu einlud, die Angebote seiner Mitarbeiter in Anspruch zu nehmen.Dieser für uns besondere Tag mit vielen bleibenden Eindrücken musste natürlich noch mit einem Gruppenphoto abgerundet werden, bevor es dann um 17:15 Uhr wieder mit der Bahn heimwärts ging.